2025 年 3 月 17 日,青海大学联合中国农业科学院作物科学研究所、云南省农业科学院粮食作物研究所、澳大利亚莫道克大学、江苏省农业科学院经济作物研究所和天津极智生物科技有限公司等国内外多家单位在 Genome Biology上发表了题为 A special short-wing petal faba genome and genetic dissection of floral and yield-related traits accelerate breeding and improvement of faba bean 的研究论文。研究团队构建了中国蚕豆特异短种质“VF8137”的高质量参考基因组,解析了不同蚕豆基因组的进化特征和泛基因组,揭示了 558 份全球蚕豆种质资源的群体遗传结构及中国蚕豆南北方种质的适应性分化,发掘了一批与开花期、株高和百粒重等产量性状相关的位点和基因,还鉴定了该种质特异短翼瓣性状相关的候选基因并解析了其功能。相关结果为豆科植物基因组进化研究提供了新的见解,丰富了蚕豆的基因组和遗传资源,为蚕豆高产优质种质创新和育种改良提供了坚实的理论基础和技术支撑。

蚕豆(Vicia faba L., 2n="2x=12)属于豆科野豌豆属,是一种粮菜饲绿肥兼用的一年生冷季食用豆类,在世界范围内广泛种植。然而蚕豆基因组庞大(~13.5 Gb),远大于豌豆(3倍)、大豆(12倍)、普通菜豆(21倍)、绿豆和小豆(24倍)等其他豆科作物基因组,而且重复序列比例高达 90%,严重滞后了蚕豆的基因组学和分子育种研究。尽管 2023 年国外研究团队已完成了来自欧洲的蚕豆种质 Hedin/2的高质量参考基因组,为蚕豆遗传研究提供了一个优秀的基因组平台。作为拥有超过 1 万年驯化历史的古老作物,蚕豆种质资源蕴藏着丰富的遗传多样性,有待深入挖掘利用。

为了深入解析蚕豆的基因组多态性和重要性状的遗传基础,研究团队结合PacBio Hifi 测序和 Hi-C 测序,构建了中国蚕豆特异种质 VF8137 的基因组组装和注释(图2),组装大小为 11.81Gb,6 条染色体的挂载率为 93.76%,组装的 contig 水平 N50 达到了 10.21 Mb。综合 BUSCO 分析、Merqury 分析以及 LAI 分析等多种基因组组装评估方法,显示该组装在连续性、准确性和完整性方面均表现优异。此外,研究人员还注释出 11.16 Gb 的重复序列,占该组装的 94.49%,以及 47,215 个编码基因。与此前已发表的蚕豆基因组组装 Hedin/2 相比,VF8137 组装的完整性存在显著提升,特别是在重复序列的长度和基因的数目上,为蚕豆基因组多态性解析及重要农艺性状的基因挖掘奠定了坚实基础。

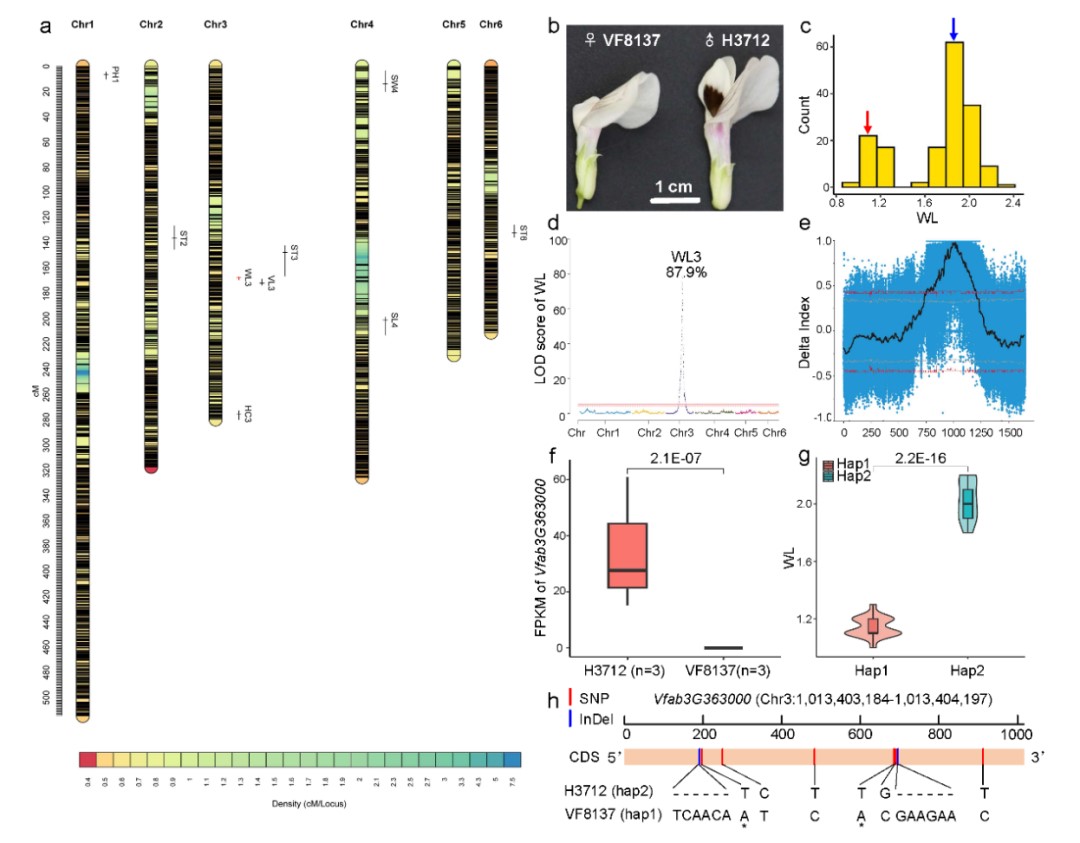

针对 VF8137 独特的短翼瓣性状,研究人员结合QTL 定位和 BSA 分析,成功识别出一个关键候选基因。该基因与拟南芥中的 FAF 基因同源,参与调控分生组织大小和花发育途径。VF8137 中该基因相对普通花亲本在外显子区域有 2 个非同义 SNPs 和 2 个 InDels,这些变异产生了 2 个单倍型,在 F2 群体的翼瓣长度上表现出显著差异,同时检测到了显著的基因表达差异和蛋白质结构变异,多重证据表明该基因极有可能是控制短翼瓣性状的关键基因。相关结果为低异交率蚕豆品种的选育提供了宝贵的基因资源;该优异性状基因的充分开发,将有助于缩短蚕豆品种的纯化周期,促进优异目标性状的快速固定,有利于提高和保持蚕豆新品种的纯度从而延长其推广利用周期,对蚕豆分子育种和种业发展具有重要意义。

英国365官网侯万伟副研究员、滕长才副研究员、张红岩助理研究员、周仙莉博士研究生参与该项工作;青海大学刘玉皎研究员为论文的共同通讯作者。该研究得到青海蚕豆育种创新团队的国家食用豆产业技术体系(CARS-08)项目和三江源生态与高原农牧业国家重点实验室(省部共建)的支持。